铭记历史!观《长津湖》,说说通信保障的那些事

小海有话说

今年十一院线推出了一部讲述抗美援朝题材的电影《长津湖》,叫好又叫座。影片以长津湖战役为背景,讲述了一个志愿军连队在极度严酷环境下坚守阵地奋勇杀敌,为长津湖战役胜利做出重要贡献的感人故事。

《长津湖》在国庆节这样的日子千呼万唤始出来,激发了无数国人的爱国心,对于青少年更是充满教育意义,这段历史不应该忘记,舍身取义的精神不应该被封印,烈士应该被致敬!

影片真实还原了很多战争场景,同时也记录了许多那段艰难困苦年代里通信人筚路蓝缕建设发展通信技术和保障通信畅通的历程。后来,解方在总结长津湖战役经验时说:“从指挥意义上讲,无线电信号通信(又叫无线电暗语通信)起了重要作用。”1952年春,彭德怀在志愿军总部的一次会议上更是指出:“朝鲜打仗,一是打后勤,一是打通信。”小海今天就带大家了解一下朝鲜战争中的通信保障工作的艰难困苦。

渡江志愿军的第一支队伍就是一支通信分队,其带队人崔伦在《忆抗美援朝战争的通信保障》文章里提到,志愿军入朝时总部机关只有9部短波电台,后来才增加到11部。

有线电通信最开始只有一个电话队,后来又建立了2个有线电通信营。

而当时,敌方美军一个师就有电台1600部,通信力量极其悬殊。但在朝鲜战争期间,志愿军通信官兵发扬光荣传统,战胜通信装备落后、技术人员奇缺以及敌机狂轰滥炸等重重困难,浴血奋战,创造了许多独特的通信方法,完成了通信联络任务。

有线电通信

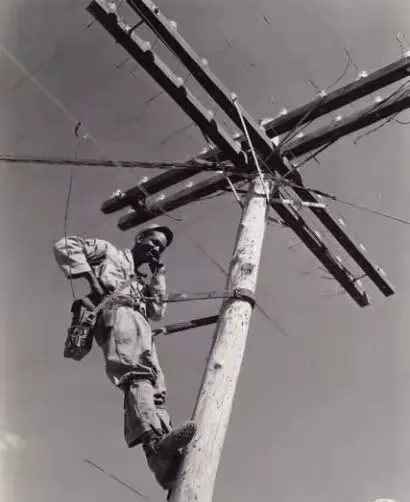

(通信营架线组正在把一捆新电话线搬上卡车,并即将进行搭建工作)

手摇电话机,是初期有线通信中的主力。

在朝鲜战场1200余天战斗的日夜里,一个叫许光友的通信兵,主要任务就是背负着100多斤的电话线圈,胸挂三四斤重的手摇电话机。

如果要建立前沿阵地和指挥所之间的电话通信,就是由他和战友在敌人炮火中来回穿插,背着线圈一路从指挥部直接架线到前沿阵地,两头各接上一个电话机,实现有线通信。这样的电话线非常脆弱,几乎是通信兵们以血肉之躯连通的。

(一名通讯兵正在对电话线路进行检查)

在上甘岭战役中,牛保才在线路巡线过程中被敌人炸断了腿。

当时为了最快接通线路,牛保才全力爬到电线断线处,用牙齿咬住一根线头,再用手拽住另外一根线头,用自己的血肉之躯充当了缺失的那一段电话线,使得通讯线路在3分钟内实现打通,也为指挥所下达反击命令创造了最宝贵的时间。但,这也是牛保才生命中最后的3分钟。

无线电通信,战地的无线通信,靠的是步谈机和天线。

战略相持阶段,坑道发挥了巨大作用。当表面阵地被敌人占领,我军退守坑道时,通信联络主要靠步谈机,其最大困难是天线的架设问题。志愿军通信官兵创造了埋地天线,成功解决了这一问题。

1952年6月中旬,当敌人攻占我190.8高地阵地时,我第39军一个班的战斗人员被围困在坑道内,无法架设天线,与后方部队失去了联系。步谈机员徐福才沉着冷静,经过多次尝试,将天线埋入地下,与外界恢复了联络,后方部队依托坑道与敌反复争夺8昼夜,最终夺回阵地,救出被困人员。

这是志愿军通信兵首创的经验:在我表面阵地被敌占领后,步谈机天线不出坑道口,依然能与上级指挥机关保持不间断的通信联络,此后坑道通信的经验在前线获得全面推广,广泛运用。

有线电通信建设

事实上,到1951年下半年,志愿军的通信短板也很快得到弥补。

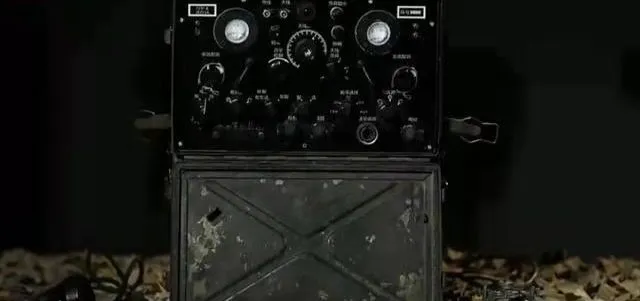

在抗美援朝后期,中美战术通信水平都属调幅/调频电台这一同量级情况下,中国的步谈机、七一、八一与九一等系列战术电台从无到有,从有到批量生产,极大强化了志愿军的战地通信能力。

电影《英雄儿女》中王成背的就是由南京无线电厂生产的71型报话机。

这种报话机尽管照片上看起来又笨重又原始,但在抗美援朝期间,属于体积小、重量轻、功率大、使用方便的设备,深受前线部队的欢迎。

如果使用大型天波,或配以长度适当的偶极子天线、在传播条件良好时可进行更远距离的通信。通过组网技术和组织。可以在各大的距离和区域内互联互通。

最值得一提的是,71型两瓦报话机的所有电子元件,包括直流电子管和晶体振荡器,全部是我国自主研制、生产的。

1950年7月,一个叫陈敬熊的年轻人从上海交通大学电信研究所毕业后从事通讯天线设计。在中国人民志愿军进行抗美援朝作战时,为了解决部队坑道战时通讯问题,与同事们一起承担了地表面波传播及架于贴近地面或埋入地下军用短波天线的研究工作。

1950年,另一个年轻人从清华大学提前毕业,在前线,与8个通信兵一起搭建的草棚子里,总计一共维修了一千多部各种各样的电台,他就是ICT圈人人熟知的通信业前辈李进良。

“抗美援朝期间我国自主研发制造的无线电通讯设备,在通信效果上并不比美国差,属同一个量级,甚至702步谈机比美军同类电台BC-322还要好用。”李进良回忆说。

如今,援朝战地通信的英雄和幕后劳动者很多都已牺牲或者离世。但他们的一生是光辉绚烂的,如星斗般指引着中华民族的发展道路。